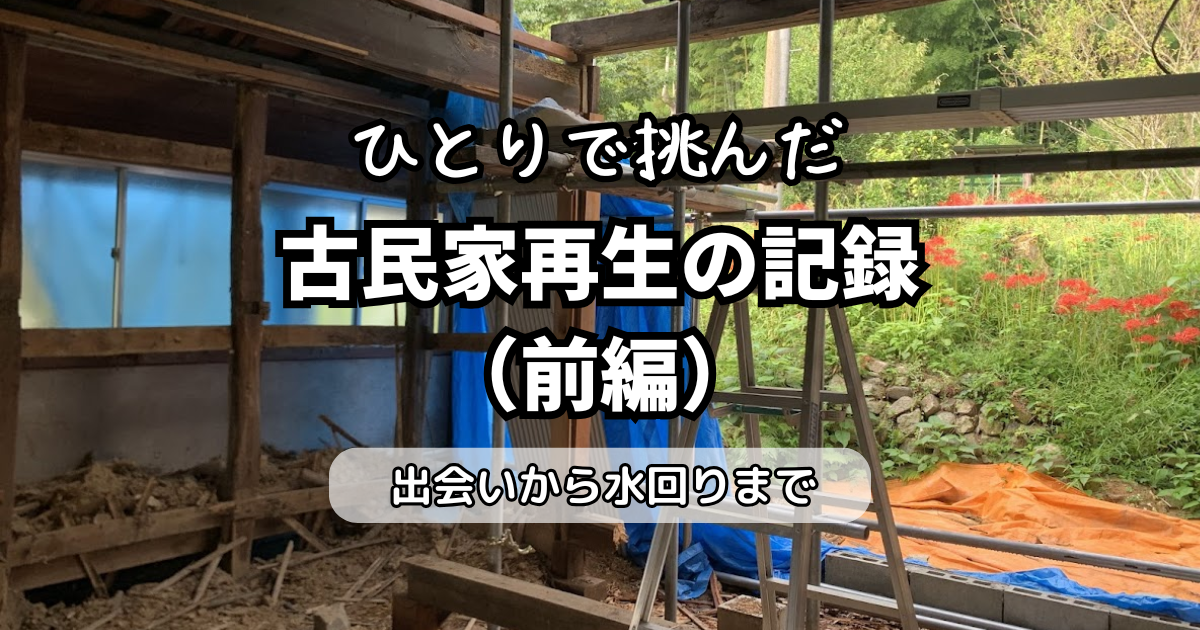

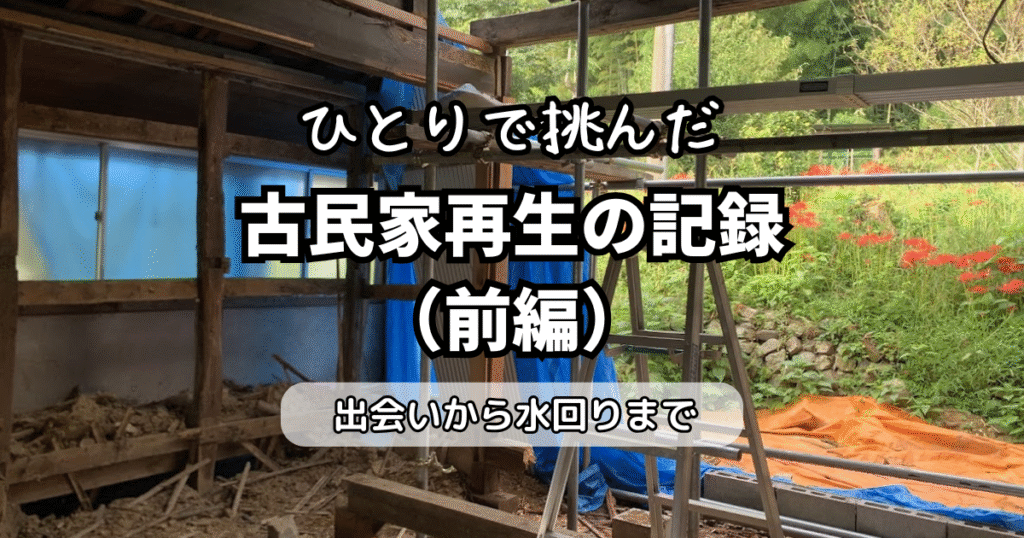

これは、素人がたった一人で2年間かけて古民家を再生した全記録です。

本記事では、その前編として「物件との出会い」から「水回りの完成」までをお伝えします。

古民家改修は今やブーム。珍しくはありません。

でも、ここまで傷んだ物件を、ほぼ素人同然の経験で、しかも一人でやっている人はそうそういないはず。

さて、どんな道のりだったのか――。

古民家との出会い(2023年8月)

地域おこし協力隊として山口阿東に移住して2年目。

そろそろ生活に慣れてきた私は、退任後の拠点となる物件を探していました。

「古民家の再生」を事業にすることを考えていたので、すぐに住める家ではなく、改修が必要で、それでいて雰囲気と立地の良い物件を探していたのです。

ある日、友人(今のお隣さん)がこの家を紹介してくれました。

管理をしていたのもご近所さんで、すぐに中を見学させてもらえることに。

ご覧のとおり、外観はボロボロ。

隅棟の瓦は落ち、土がむき出しの状態。中はいったいどうなっているのだろうか…

荷物はたくさん残っていましたが、意外ときれいで、広さもあり、「これは当たりの物件かもしれない」と思ったのですが、

残念なことに奥の部屋は雨漏りで天井も床もボロボロ。

ここまで傷んでいると、基礎からやり直しが必要です。お金も時間のかかる。

正直、不動産物件としてはNG。普通なら手を出してはいけないレベルです。

それでもこの家は、立地が圧倒的に魅力的でした。

目の前には山、田んぼ、そしてSLが通る線路。

後ろには広い畑と緑あふれる山。

国道9号線から山をひとつ越えた場所にあり、静かで落ち着いた雰囲気。

しかも集落の一番端に位置していてプライバシーも良好。

一目ぼれだったのでしょうね。

その3日後には福岡で家主さんと商談し、譲り受けることになりました。

繰り返しますが、普通だったら誰も手に入れませんよ(笑)

残置物の処理(2023年9月〜)

「とりあえず片付ければ何とかなるだろう」と軽く考えていましたが、これが大間違い。

空き家になって10年とのことですが、その間に残置物の処分は一切されていなかったようです。

押し入れの中はギッシリ、冷蔵庫の中には当時の食品、タンスに大量の服…

結局、片付けだけで約1年間がかかりました。

どのくらいのゴミを捨てたか?うーん、30回以上は行ったんじゃないかな??

まぁ、そんなレベルです。

地域の方の協力で一気に片付け

1年間、ひとりでコツコツと片づけてきましたが、最後は地域の方に協力をしていただきました。軽トラ3台でゴミ捨て。悪天候の中、手伝っていただき、一気に片づけることができました。

本当に感謝のことばしかありません。ありがとうございました!!

片付け無事に終了!!

地域の方の協力もあり、荷物にあふれていた家が片付きました。

昔の人はモノを大事にされるので、本当にたくさんのモノが残っています。

これは、この家に限った話ではありません。みなさん、時間があるうちに断捨離しましょうね!

さぁ、ここから改修のスタートです。

おまけ:庭のお手入れも

藪で全貌が見えなかったおうち。

木を伐採し、塀を取り崩しました。おかけで、風通りもよくなり、見晴らしもよくなりました。

木の伐採はお隣さんに手伝ってもらいました。

いろんな人に助けていただいて、なんとかここまでたどり着けました。

改めて感謝をお伝えしたいです。ありがとうございます!!

解体作業で見えた現実(2024年8月)

内部の解体を始めると、家の傷みは想像以上。

壁を外すと柱の痛みが露わになり、そう本当の戦いがはじまりました。

「本当に再生できるのか…」と不安になったり。

壁の解体

古民家は「軸組み工法」で、柱や梁さえ残せば壁は壊せます。

今回は壁を抜いて大きな共有スペースにすることにしました。

大きい槌を持って、壁をどんどん抜いていく。

もはや最初の状態が思い出せないくらい、広い空間になっちゃいました(笑)

床の解体と湿気対策

今回は給排水を完全に新規にすることになったので、全面的に床を改修します。

ついでに、湿気および断熱対策も徹底するつもりです。

すべての床板を取り外し、地面に防湿シートを敷き詰めました。

市の主催するワーケーションで作業を体験したいという方と作業をすることも。

なかなか経験できませんもね。

恐怖!想像以上のシロアリ被害

化粧板に隠されていた梁や柱がボロボロで、お風呂まわりは壊滅的。

湿気のこもる構造が原因で、シロアリの温床になっていました。

驚いたの玄関の上にある大きな梁もシロアリの被害にあっていたこと。

表側の風通しの良いところなんですけどね。とにかく、家中がシロアリ被害にあっていました。

10年間の歳月は長すぎたようです。こうなる前になんとかしたいですね。

圧巻!立派な梁との出会い

シロアリはショックでしたが、残念なことばかりではありません。

玄関の天井を外すと立派な梁が登場!!この瞬間は感動でした。

古民家では当たり前に隠されがちですが、今となっては本当に貴重。

活かさない手はありません。

業者に頼った工事(2024年11月〜)

水回りや大工仕事の一部は専門業者さんにお願いしました。

プロの技は本当に勉強になり、DIYとの合わせ技で大きく進展しました。

お風呂の解体とユニットバス導入

薪で焚くためのホーロー浴槽。決して嫌いではないのですが、後年に給湯器だけ導入されたことで湿気がこもり、シロアリ被害を招いていました。

民泊をやるのであれば、やはり快適なお風呂がいいのでユニットバスに変更することなりました。

まず浴槽を撤去し、床を振動ドリルで解体します。お手伝いをさせていただきました。

新しい工具の使い方を学べることができたのでよかったです。

解体後は、床に土間コンクリートを。そして、ユニットバスは専門の方が設置。

その間は、わたしは別のところの作業です。

いつも一人で作業しているので、人がいるとちょっと張り切っちゃいますね。見られてる気がして…

無事にユニットバスの設置が完了。

ここから先はわたしの仕事。って、こんな工事はしたことないですけどね。

どんな風に仕上げていったかは次回の後編でお伝えします。

給水・排水・浄化槽

さきほどのお風呂もそうですが、浄化槽申請の関係で水回りを優先的に改修することになりました。具体的にはお風呂・洗面所・キッチン・トイレですね。

給排水はもちろん専門家が設置しますが、床がぜんぶなかったので作業としては楽だったんじゃないかなと思います。

浄化槽も新しく設置しました。今回一番の出費、200万円くらいはかかったはず。

やはり水回りの改修工事がネックになりますね。

大工さん登場!

一番奥の部屋は雨漏りで柱や梁が傷んでおり、さすがにここは大工さんに修復してもらいました。

さすがプロは仕事が早い。いろいろと勉強させていただきました。

でも、ここから先はわたしがやるんですけどね。ははは。

まとめ

2024年12月31日、大晦日の夜。

世間は紅白歌合戦で盛り上がる中、わたしはトイレの漆喰を塗っていました(笑)

水回りの工事が結局予定どおりに終わらなくて。

翌年の2月に無事に完了。

寒い中、この石油ストーブに本当に助けられました。

お湯沸かしたり、お餅やいたり、ごはん作ったり…

こうして1年半かけて、基盤づくりがやっと整いました。

正直、心が折れそうになった瞬間もありましたが、少しずつ家が息を吹き返す姿を見るたびに「やってよかった」と思えます。

次回は、2025年以降の工事 ― 床・壁・天井、そして宿として形が整っていく過程をお伝えします。部屋ごとの改修の過程をお伝えしたいと思っています。お楽しみに。